热蒸不行?凉拌!

2023年09月25日

晚霞中的王152区块油水井现场。 (记者 朱克民 摄)

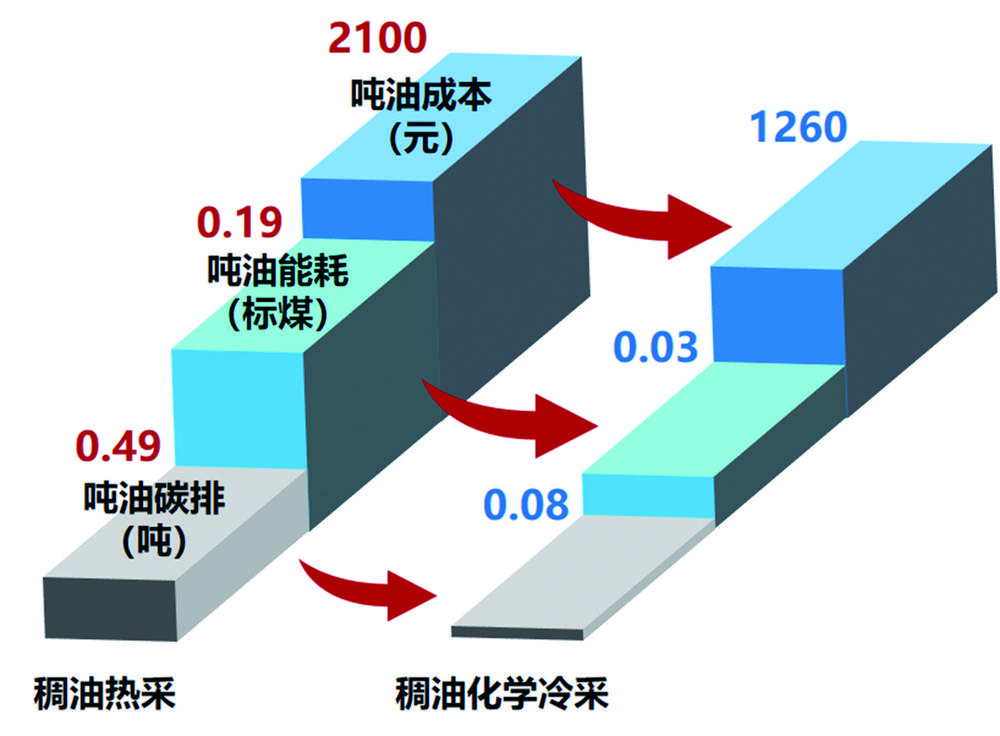

▲冷热采效益对比

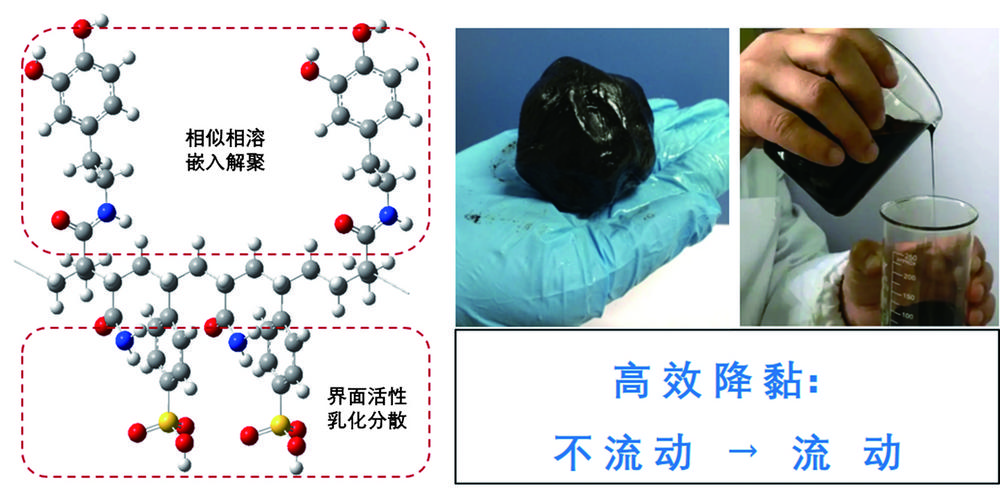

▲降黏机理

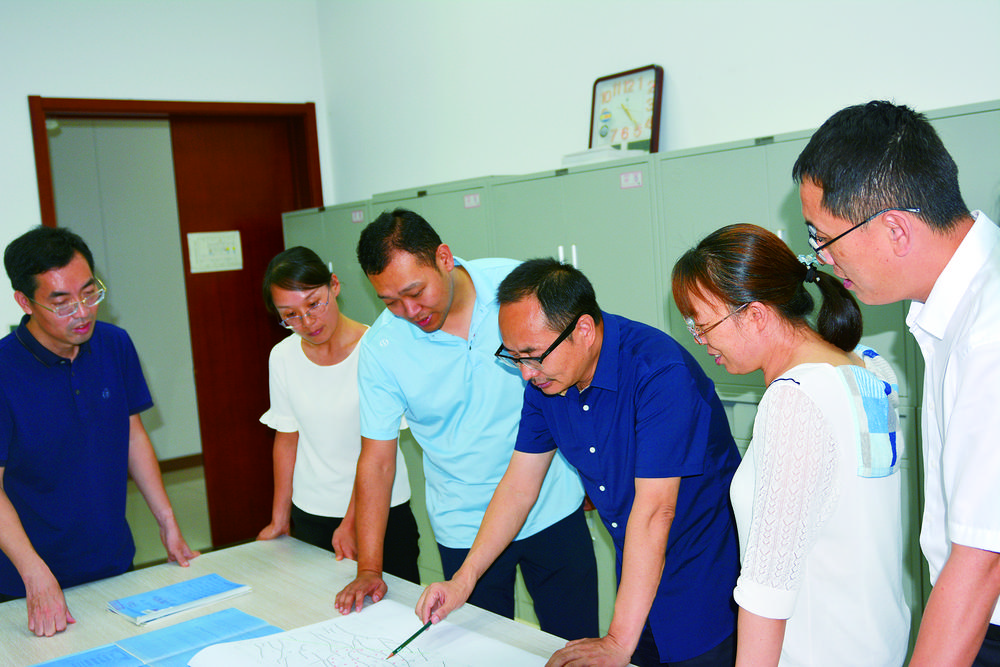

▼油田高级专家吴光焕带领科研人员讨论王152区块深层低渗稠油开发调整方向。(通讯员 左广垚 摄)

员工在王152区块的油水井现场进行日常巡检。(特约记者 张欢欢 摄)

记者 徐永国 于 佳

特约记者 贾玉涛 代俭科 张欢欢

9月的黄河三角洲,碧空如洗,秋高气爽。一场秋雨过后,三伏天的余热正在散去。

与渐凉的气温形成鲜明对比的,是一个火热的名字——王152区块。

距离东营城区40多公里外,小清河畔,王152区块一片忙碌景象。昼夜不息的抽油机、来来往往的油罐车、油田内外的参观者……

从当初令人头疼的“鸡肋”到如今的“香饽饽”,开发方式的转变造就了王152区块的逆袭。

高兴得像个孩子

任肖宁每天都要驱车跑一趟王152区块,从采油厂驻地到王152区块,一个马拉松的距离。

那里有他的牵挂,他牵挂着那里的液量、生产运行、耗电情况、倒油情况、含水变化以及人员车辆运行,牵挂着那里的一草一木。虽然坐在“家”里通过远程也能看到,但人在现场,才会感觉更踏实。

两年前,日产油不足两吨的王152区块一号台井场,变得繁忙起来,两台钻机铆足了劲儿向着地下1500米深处钻进,巨大的轰鸣声响彻井场上空,仿佛要冲破一切阻碍。在这片土地的深处,一个探明储量近400万吨的王152区块正在苏醒。

“2020年3月7日开钻;2020年10月2日开第一口井;2021年4月5日第二轮压驱;2021年7月发现套管气……”

现河采油厂未动用储量开发项目组主管师任肖宁,清楚地记得每一个重要节点和日期。参加工作以来,他一直保持着工作写实的习惯。

自从来到采油厂未动用储量开发项目组,任肖宁便负责王152区块的生产运行,从钻井到投产,这些年,他就像一个丈夫呵护怀孕的妻子,无微不至地照料着它。

目前,该区块共有16口井,日产量50吨左右,截至今年八月份,累计产油量已经达到4.3万吨,盈亏平衡点降到50美元以内,实现了效益开发。

2020年国庆黄金周,任肖宁是在王152区块现场度过的。听着管线里石油流动发出“咕咚、咕咚”的声音,目睹原油像粮食一样堆成山、堆满罐,一直蹲守在王152区块井场的任肖宁高兴得像个孩子。

这个国庆节,胜利勘探开发研究院稠油热采开发研究室的王一平的心情,和任肖宁一样开心。

作为区块开发方案的设计者,王152区块一直压在他的心头,成为挥之不去的痛。而如今,这块压在心头的石头不仅搬掉了,胜利油田同类近亿吨低渗稠油储量也“有救”了。

望“饼”兴叹

王一平对于王152区块,也有着一份特殊的感情。作为该区块开发方案的设计者,这是他博士毕业后接手的第一个区块。

在王一平看来,深层低渗敏感稠油油藏的王152区块,油藏厚度15.6米,有11个小层,看上去就像一块“千层饼”。尽管有黏度,但初期有着不错的产能,以及相对较好的储层油性和物性,完全具备建产条件,但却有着一个致命问题,储层的敏感性,一旦遇上水,渗透率会降低80%以上。

传统上,黏度超过1000毫帕·秒的稠油油藏,开采方式首先考虑的就是“热采”,而王152区块的油藏黏度已经远高于这个数。

所谓热采,是指利用锅炉把水加热成蒸汽,然后注入地下实现降黏。

2012年,现河采油厂在王152区块完钻4口井,采用常规注蒸汽热采吞吐开发,平均单井日产量1.6吨。为了提高开发效果,又完钻4口井,先后采用了“压裂防砂+注汽”“压裂防砂+高干度注汽开发”开发方式,然而直到2016年,开发效果始终不尽人意,单井平均日产量只有1.6吨。

眼看着“千层饼”却吃不到嘴里,不甘心的“王一平们”又尝试了降黏剂吞吐的开采方式。虽然初期日产量达到5.7吨,由于没有能量补充,后期递减快,日产量很快又掉到1.2吨。

先后尝试了储层压裂改造、“压裂防砂+高干度注汽”、降黏剂吞吐等“十八般武艺”后,王152区块并没有按照单井日产“5吨”的预期路线走,区块平均单井日产量始终不到两吨。费尽周折依然束手无策,开发一度陷入“困境”。

有储量,没有产量。当时的王152区块,就像一块鸡肋,食之无味弃之可惜。就连该区块的“东家”现河采油厂,也只能望着储量干着急,望“饼”兴叹。无奈之下,他们一度把这个区块拿出来流转。

任肖宁清楚地记得,他第一次来到王152区块看现场,是2019年11月24日,那时的井场目之所及,满目荒芜,仅有的几口油井早已停产,近半米高的荒草覆盖了井场。那种感觉,如同“王一平们”费尽周折依然束手无策一样“荒芜”。

只是他没想到,这种“荒芜”不仅摆在他的眼前,也烙在负责该区块方案设计的王一平心里。

从“热蒸”到“凉拌”

山重水复疑无路,谁也未曾想过王152区块今天的样子。

2019年,油田出台了与胜利石油工程公司合作开发的难动用储量政策,鼓励采油厂与工程公司、科研院所加大合作,共同开发未动用储量。而一项化学降黏冷采技术的出现,也给王152区块开发带来转机。

这次转机,来自中国石化石油勘探开发研究院研发的化学降黏冷采技术,就是利用压驱的手段,把溶解了降黏剂的水大排量直接注入油藏里,一方面给稠油降黏,另一方面快速补充地层能量便于开采。

这项技术在河口采油厂超稠油井陈371-平14井首次应用获得成功。陈371-平14井属超稠油井,原油黏度39148毫帕·秒,2009年3月至2015年12月,实施了7轮次注蒸汽热采,注蒸汽1.4万吨,累计产油1.03万吨,蒸汽吨汽换油率1∶0.74,后因低产停井。2016年7月实验化学降黏冷采,实施5轮次,共注入降黏剂90吨,累计产油0.74万吨,降黏剂的每吨药剂换油率达到1∶81.5,投入产出比1∶12.1。

“王一平们”的思路被再次打开。

现河采油厂和勘探开发研究院的科研人员积极转换开发思路,调整开发策略,结合王152区块油藏特点,优化降黏冷采技术,在注入井和生产井同时注入化学降黏药剂,通过“前拉后推”共同作用建立注采井有效驱替。

2020年4月,王152-斜6井组率先利用“1注3采”的井网开展了降黏驱先导试验,出人预料的是,单井日产油由试验前的0.9吨提高到4.7吨,产量提高了5.2倍。

看了9年的“千层饼”,终于吃到了嘴里。

一鼓作气,勘探开发研究院稠油热采开发研究室的研究人员又编制完成《王家岗油田王152区块沙四纯下3深层低渗稠油产能建设方案》,新钻井13口,截至今年8月,累计产油达到4.3万吨。

从“热蒸”到“凉拌”,王152区块起死回生。

得知王152区块获高产的消息,王一平和同事都很激动。他们认为,王152区块的突破,可能引发胜利稠油开发的多米诺骨牌效应。

依托王152区块的技术突破,科研人员扩大王152区块的应用范围,编制完成《王家岗油田王152扩沙四纯下3低渗稠油产能建设方案》,设计油井22口,水井6口,预计建产2.8万吨。王家岗油田1000万吨稠油储量将不再是难题。

思路一变天地宽,王152区块多年动用不起来的“魔咒”被打破。王一平压在心头的石头搬掉了,更重要的是,油田同类近亿吨低渗稠油储量有了希望。